禹州“陈半坡膏药”的传承发展

禹州作为春秋战国时期七雄之一的韩国,其首都阳翟中药材交易市场就形成了雏形。经汉晋就有一定发展,南北朝时禇澄撰《禇氏遗书》、雷公后人雷敩所撰《雷公炮炙论》传承至今。唐宋金元就有较大发展。明清时期进入鼎盛,作为全国著名的中药材集散地之一,历史悠久,根基深厚,中医药文化底蕴丰厚,中药名家验方众多,陈半坡膏药就是其中突出的代表。

出生于磨街乡孙庄村的陈济民,受医学家传的影响,立志救助人民疾苦。陈半坡大量搜集民间土单验方,多方拜师,积二十多年心血,终于研制出专治颈肩腰疼的膏药。由于其治疗筋骨疼痛效果奇好,在当地声名鹊起。因其字号“半坡居士”,当地人便将他所研制出的膏药称为“陈半坡膏药”。

“陈半坡膏药”是父传长子的家族传承方式。半坡膏药自清朝晚期创建至今已传承5代,各代皆有建树。

第一代陈济民,号半坡居士(1872-1919),光绪年间创制陈半坡膏药。

1898年(光绪二十四年)的陈半坡以陈氏祖训为立身之本,立志将祖传医术和膏药发扬光大。有百姓联名送“妙手仁心”匾额。陈半坡膏药以疗效确切而闻名,被称为“颍川神贴”。

由于膏药医疗效果好,百姓常常夸赞不止,纷纷传播陈济民的医术高明,这样在禹西地区方圆十几里名声大噪。

隐居的陈济民平时不种田,他给人看病但不收钱,只有一个奇怪的要求,效仿东汉末年名医董奉典故提示病人:重病患者痊愈后要在牛头山坡上种五棵杏树,轻病患者只须栽一棵。医术高明又不收费,闻讯前来的病人越来越多,几年后,牛头山一带的杏林多达几万余株。令人惊奇的是,郁郁葱葱的杏林成了野兽生息玩闹的“天堂”,使得林中不长杂草,就像有专人打理一般。

第二代传承人陈东方(1899-1981年),治好杨虎城将军及于右任先生顽疾。民国八年(1919年),在位于禹州(禹县)创建的半坡堂药铺,掌柜陈东方在禹西地区闻名遐迩,“半坡堂”逐步跃为禹西名店,百年药铺重获生机。

七七事变后,半坡堂经营陷入困境,此时国难当头,陈东方在不断实践中增加数味牛头山独有的野生草药和迷迭香入膏,治疗跌打损伤有奇效,并为抗日将士疗伤立下军功。

民国二十五年(1936年)爱国将领杨虎城将军腰疾困顿,经陈东方用陈半坡膏药治愈后,登门赞誉:“喝五日汤药,不如陈半坡膏药”。

民国28年书法艺术大家于右任先生在亲历陈半坡膏药的神奇效果后,亲题“仁心孝世”金字招牌赠予陈东方先生。

第三代传承人陈文杏(1918-1989年),有“杏林坡”传世。陈文杏天资聪慧,过目不忘,使得在动乱年代陈家呕心沥血的经方没有失传。他救助病人,病愈植杏,多年后杏树成林,那山坡便被当地百姓称为“杏林坡”。每年杏花春雨,游人如织,除观花赏景,同时缅怀先贤,流芳百世。

第四代传承人陈国西(1945-2023年),1986年,在禹县南关街从王家王振化后人接管“堤明堂药店”,提出“五行平衡疗法”,著《陈半坡膏药和晕车贴的研究》。陈国西,字君迎,号松鹤老人,研制出肚脐给药疗法,获得国家发明专利。

第五代传承人陈立(1973年生,原名雅利)、马殿军(1964年生)、陈震生(1965年生)。

2013年,陈立、马殿军夫妇在禹州共同注册了河南名锐药业有限公司,主要生产中药保健用品、医疗器械、消毒抑菌类等产品。

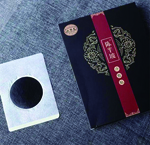

2017年,陈立在父亲陈国西炮制膏药的影响下,随与二哥陈震生联合在郑州成立现代化医药企业——河南德盟医药科技有限公司,专业推广膏药贴产品,并且各有分工。名锐药业生产小儿咳喘保健贴、小儿腹泻保健贴、乳腺保健贴、晕车贴、退热保健贴、“筋骨痛消保健贴筋”“陈半坡三伏贴”“陈半坡国草金元贴”“陈氏逍遥膏”等产品,德盟组织团队负责广泛销售。

2021年2月注册商标“堤明堂”被河南省商务厅认定为“河南老字号”。

2022年,禹州陈半坡膏药被许昌市确定为许昌市非物质文化遗产保护代表性项目。陈立夫妇也成为许昌市级代表性传承人。

在传承和发展上,陈半坡膏药走上了规模化、科技化、产业化道路。它利用药物施于病者体表或患部,借助体表对药物的吸收和经络的疏通,发挥药物活血化瘀、生肌止痛、通经走络、开窍透骨、祛除风湿的功能,从而达到治疗疼痛的效果。其中“堤明堂筋骨痛消贴”“陈半坡三伏贴”“陈半坡国草金元贴”“陈氏逍遥膏”等产品,均获美誉。陈氏家人持之以恒,以工匠精神传世,矢志不渝,以杏林世家铸魂,在中医药文化的长河里,谱写膏贴不朽新传奇。